Das multiple polyversagende Medienelend

Ich war bei den „Jenaer Medienrechtlichen Gesprächen“ der „Medientage Mitteldeutschland“.

Nein, nicht in Jena. Sondern, wie gerade schon bei der anderen Veranstaltung, wieder in Berlin, in einer Landesvertretung, diesmal in der Vertretung des Freistaats Türingen beim Bund.

Ich habe mir jetzt nicht so viele Notizen gemacht, weil das auf Video aufgezeichnet wurde, und noch online gestellt werden soll. Da sollte man sich das dann – wenn es einen denn überhaupt interessiert – anschauen, denn so aus dem Gedächtnis ist das immer vage.

Das Thema

Hinterher fragte mich jemand, wie es mir gefallen hat. Ich sagte unter anderem, dass ich nicht erkennen konnte, welches Thema die Veranstaltung hatte, mir aber sicher bin, dass sie es verfehlt hätten. Laut Einladung war das Thema „Macht und Meinung“, also „alles und nichts“. Eine der Veranstaltung der journalistischen Sorte, bei der man hofft, dass sich bis zum Ende ein Thema findet, und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, denn das journalistische Hauptziel ist ja, die Sendezeit hinter sich zu bringen, und wenn der Punkt erreicht ist, dass man bis zum Ende kein Thema hat, ist das journalistische Ziel ja auch erreicht, dass die Zeit rum ist.

Letztlich ging es darum, dass alle sich mal darüber auskotzen, wie schlimm es den Medien geht, weil Google und Co. ihnen das Wasser abgraben. Außer der Damen von Google, die sah das – nicht überraschend – gerade andersherum. Die hatte man aber nur eingeladen, damit es irgendwie nach Gegenmeinung und Kontroverse aussieht.

Es gab in den Pausen Kuchen und Häppchen. Sehr lecker. Um etwas Positives zu sagen.

Wer sprach?

Medienanstalten. Professoren. Politiker – Leute von irgendwelchen Staatskanzleien, ein Leichtminister für irgendwas mit Europa.

Eingangsreden

Es wurden erst einmal viele Eingangs- und Begrüßungsreden gehalten. „Digitale Macht ist meinungsrelevant“. Und so. So Allgemeinplätze. So Phrasen, denen keine widersprechen würde, um plakative Sprüche loszulassen, die eigentlich nichts sagen.

Man wolle keine Desinformation. Plattitüde, wer will das schon.

Die Meinungsflut. Irgendwer habe dazu mal geäußert, dass er keine Lust mehr habe, sich mit der Riesen-Menge von Meinungen auseinanderzusetzen. So geht es mir ja auch. Das wäre doch mal ein Super-Thema gewesen, denn so geht es vielen: Verlieren die Mainstreammedien so viele Zuschauer und Leser, weil sie einen mit Meinungsscheiße fluten statt zu berichten? Warum hören die nicht einfach mal auf zu meinen? Das war ja auch eines der Aufmacherthemen: „Meinungsfreiheit“.

Warum greift man das nicht auf? Überall Meinungsfreiheit. Jeder meint hemmungslos in der Gegend herum. Wir leiden unter enormer Meinungsvermüllung. Man kann kein Radio mehr einschalten, ohne dass stinkender Meinungsmüll heraustrieft. Warum sagt da keiner mal den Journalisten „Deine Meinung interessiert mich einen Scheiß, mach gefälligst Deine Arbeit!“

Die machen fast nichts mehr, außer rumzumeinen, und jammern dann, dass die Leute ihnen nicht mehr zuhören, zuschauen, sie nicht mehr lesen und bezahlen. Sie halten etwas für ihren besonderen Wert, was keiner haben will, und gleichzeitig verachten sie die Meinungen anderer, wenn sie in den Social Media auftauchen. Sie glauben, das Monopol auf das Meinen zu haben.

Die Leute sind meines Erachtens meinungskrank. Meinungsssüchtig. Sonderform der Hypermoralie. Eigentlich müsste man sie wie Alkoholiker oder Junkies in Entzugskliniken stecken, wo sie langsam lernen, anfangs mal 10 Minuten nichts zu meinen. Aber dann hätten sie nur noch unerträgliche Leere im Hirn. Ohne Meinung implodieren sie. Bei so vielen ist da sonst nichts.

Daraus hätte man ein Super Thema machen können, aber Themen zu haben scheint ihnen nicht so zu liegen.

Man fordert den Wegfall des Haftungsprivilegs. Google & Co. sollen für das haften, was sie verbreiten. Was mir unlogisch erscheint, denn wenn sie sich – wie man später sagte – sorgte, dass man gegen Google und KI als Konkurrenz nicht ankäme – dann müssten sie sich doch gerade darüber freuen, wenn die offensichtlich jeden Mist rauspusten, und sagen „Wir machen Qualität, weil wir dafür haften. Das ist der Unterschied!“ Sie fordern aber, dass Google & Co. haften und bessere Qualität liefern – als würde man darum betteln, noch stärkere Konkurrenz zu haben, obwohl man jetzt schon nicht mehr gegen die Konkurrenz ankommt. Seltsame Logik.

Stefan Gruhner, Chef der Thüringer Staatskanzlei und Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport und Ehrenamt, redet, viel und lang. Wer so viele Ämter und Zuständigkeiten hat, erregt bei mir den Verdacht, dass er eigentlich gar nichts macht und auf einem Versorgungsposten sitzt, Bad Bank der Klein- und Pseudozuständigkeiten, Sammelposten. Irgendwas mit der Wechselwirkung von Macht, Meinung und öffentlicher Verantwortung.

Was hat ein CDU-Minister auf einer Medienveranstaltung verloren, wenn die sich als staatsfern loben?

Lag wohl eher daran, dass die vormittags im selben Gebäude noch irgendeine Besprechung abgehalten haben und sowieso gerade da waren.

Er beklagte, dass journalistische Geschäftsmodelle ins Wanken kommen, und die regionale Öffentlichkeit erodiert. Bei mir im Ohr kam aber an, dass die Parteien bejammern, dass ihre Propaganda- und Wahlkampfposaune nicht mehr funktioniert. Dass man den Leuten nicht mehr erzählen lassen kann, was die Partei wünscht.

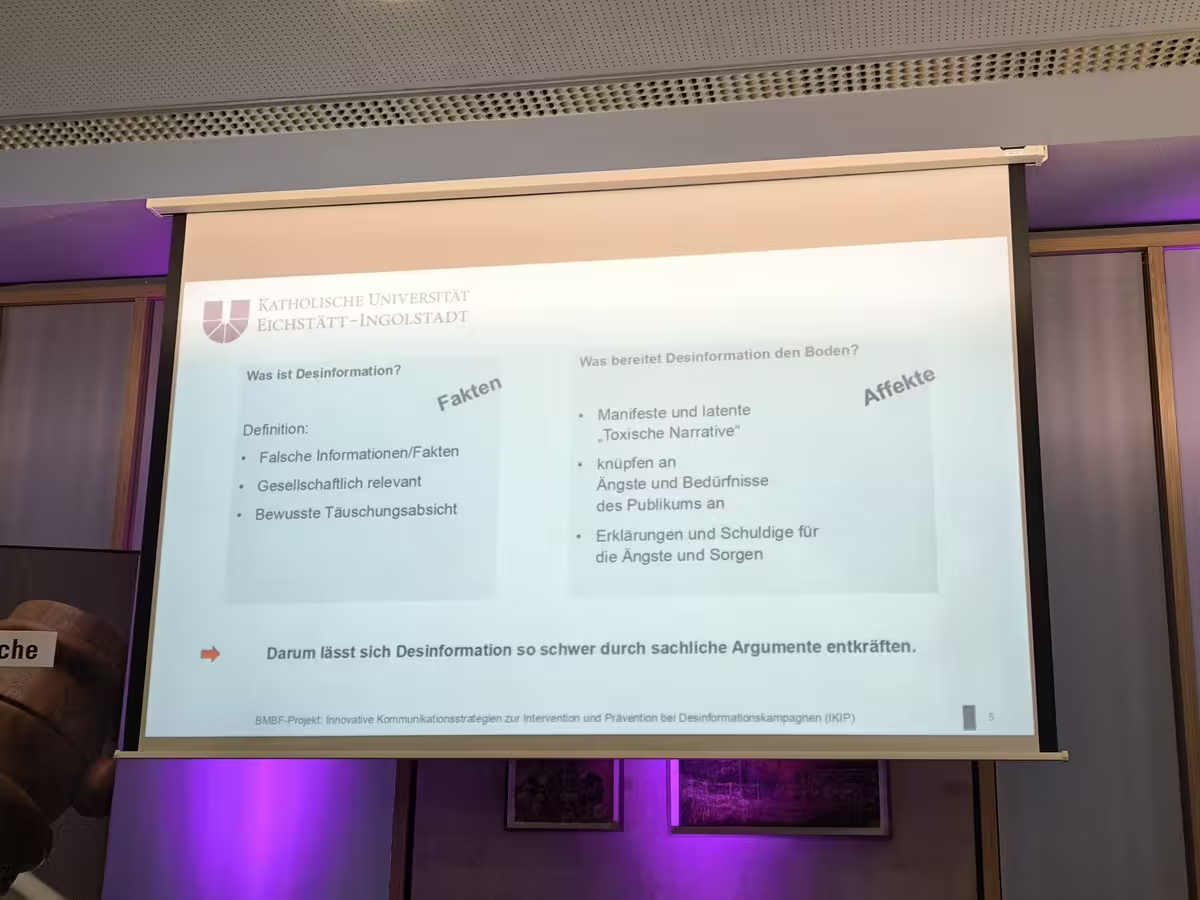

Friedrerike Herrmann, Professorin an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

Schrecklich. Angekündigt schon mit einem sperrigen Titel, über den sich schon der Moderator lustig gemacht hatte, und den sie dann noch geändert, aber nicht wesentlich verbessert hatte. Zu lang, um ihn mir korrekt zu notieren. Irgendwas mit Die Macht des Unbewussten – Wie latente Narrative Desinformation den Boden bereiten.

Irgendwie wirkte dieser ganze Vortrag struktur- und fadenlos, als hätte man einfach zusammengekehrt, was man schon immer mal sagen wollte. Wir leisten uns da Leute als Professoren, versorgen die, unkündbar und mit dicker Pension, die eigentlich nicht einmal einen ordentlichen Vortrag schreiben, strukturieren, halten können. (Jemand, mit dem ich mich später unterhalten habe, sah das genauso und meinte, „Es sind halt Geisteswissenschaftler …“.) Und halten die dann auch noch für Medien- und Journalismusexperten.

Und was die da brachte, hörte sich dann für mich größtenteils wie eine Rundumbeschimpfung von allem, was nicht Mainstreamjournalismus ist, an. Ihr Thema war, Gott und der Welt zum Vorwurf zu machen – und letztlich dmait auch, sie zu beschimpfen – dass sie nicht mehr (nur) „Qualitätsjournalismus“ konsumieren.

Ich hatte mir eigentlich für die Fragestunde – die es nicht gab – vorgenommen, sie – rhetorisch – zu fragen, ob ich sie da richtig verstanden habe: Journalisten machen Information und „Qualitätsjournalismus“, alle anderen machen Desinformation und Schund. Ein sehr, sehr, sehr einfaches, primitives Weltbild. Es gab keine Zuschauerfragen, aber später in der Podiumsdiskussion äußerte sie sich noch einmal in diese Richtung, die meinte das so.

Zu meiner Zeit wäre die bei den Informatikern für so einen Vortrag schon aus einem Proseminar rausgeflogen. Soll erst einmal einen ordentlichen Vortrag schreiben und nächstes Semester wieder kommen. Aber bei den Medienheinis wird man damit Professorin. Und dann wundern die sich, dass man vom „Journalismus“ nicht mehr leben kann, dass das Geschäftsmodell im Eimer ist.

Sie forderte einen „Zivilisierten Diskurs“.

Ihre Sichtweise. Sie sind die Zivilisierten, und alle anderen sind nur so etwas wie Höhlenmenschen, die man noch erziehen muss. Dabei kam mir das auf Journalistenkonferenzen immer genau andersherum vor, da fühlte ich mich immer, als gingen Primaten und Höhlenmenschen mit Keulen aufeinander los.

Was mich auch geärgert hat: Sie hat Begriffe nicht definiert. Sie redet einfach so von „Desinformation“ – typisch linkes Denken, die Welt wird einfach in positive und negative Kategorien und Begriffe eingeteilt, ohne diese jemals zu definieren, weil es nicht um die Bedeutung geht, sondern nur darum, zu wissen, was gut und was schlecht, was halal und haram ist. Und dann plötzlich doch:

Ist das eine Definition? Es ist ein zirkulärer Denkfehler. Definition von Desinformation = Falschinformation. Warum sagt sie nicht gleich „Falschinformationen“?

Man muss nur laut „Fakten!“ rufen?

Man knüpfe an „Ängste und Bedürfnisse“ an (und seriöser Journalismus nicht?), Erklärungen und Schuldigte – was ist denn dann die Klimapanik? Weltuntergang? „Toxische Männlichkeit“? Kapitalismus? Reiche? Alte weiße Männer? Sachsen-Nazis?

Und die ist Professorin. Und kommt mit so einem Mist daher.

Einen Punkt hatte sie aber doch, den ich interessant fand und bestätigen kann: Viele Menschen halten „Nichtwissen“ nicht aus. Die nehmen einfach alles, um sich zum Wissenden zu machen, wissend zu fühlen. Und das kann ich zu 100% aus vielen eigenen Beobachtungen und Blogerfahrungen bestätigen, das ist bei vielen Menschen wirklich so. Das ist natürlich auch ein Ausbildungsmangel, denn in Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik, lernt man das sehr genau, sich über Nichtwissen im Klaren zu sein und damit zu arbeiten, was man nicht weiß. Hätte man auch was draus machen können, wird aber nur als kurze Schmähung verwendet.

Desinformation bediene das Bedürfnis nach einfachen Lösungen und Antworten.

Und der „Journalismus“ etwa nicht? Alles Nazis, Sexisten, Rechte, Rassisten, Kapitalisten? Migranten gut, alles nur Vorurteile? Brandmauer? Ist das kein Bedienen des Bedürfnisses nach einfachen Lösungen und Antworten?

Die Frau machte auf mich den Eindruck, ein unglaublich primitives Weltbild zu haben, und das Gejammer darüber, dass Journalisten nicht mehr von ihrem Pseudoberuf leben können, als Wissenschaft auszugeben.

Ich hatte mir vorgenommen, sie zu fragen „Sie sind Professorin, und das war schon alles?“ – aber es gab ja keine Fragemöglichkeit.

Bei den Informatikern hätte damals für so einen Mist nicht einmal einen Proseminarschein bekommen. In Deutschland bekommt sie dafür Professur und Pension.

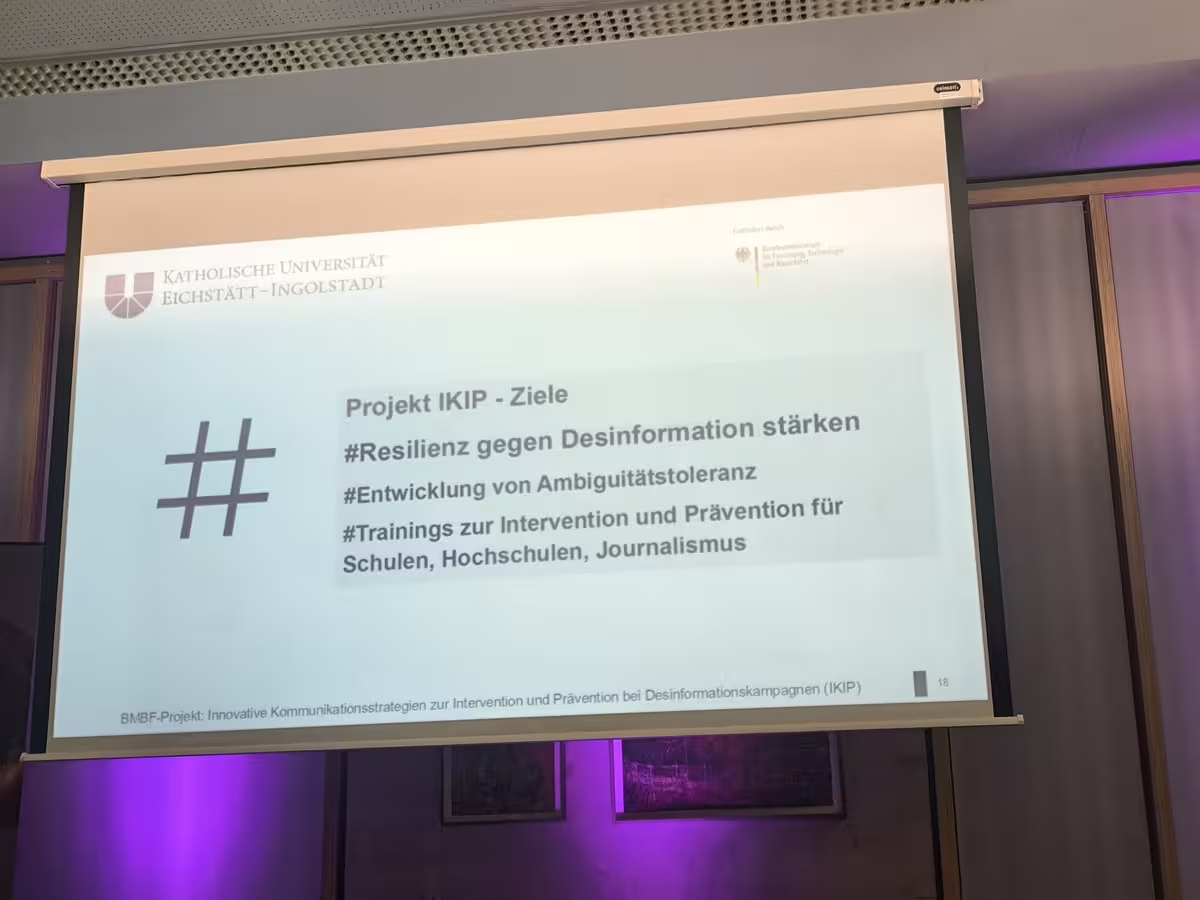

Ach ja, einen hab’ ich noch: Jeder sagt jetzt „Resilienz“, das Wort ist heute ganz, ganz wichtig, obwohl keiner genau weiß, was es ist, so wie mit „Internet“ und „Algorithmus“, was heute auch oft fiel:

Martin Andree – Medienwissenschaft Köln

Er regte sich über die Monopolisten auf.

Ich dagegen regte mich darüber auf, dass jemand als Professorn einen Vortrag hält, und es darin immer wieder darum geht, sein Buch vorzustellen, das man doch lesen (und eben kaufen) soll.

Ich war drauf und dran, ihn zu loben, weil da eine Folie dazwischen war, die ich richtig gut fand. Aber der hat die Folien so schnell durchgehauen, dass ich mit dem Mitschreiben nicht mitkam, und mir fällt nicht mehr ein, was es war.

Das war bei uns damals eigentlich so üblich, dass man pro Folie mindestens 3 Minuten vorsieht und nicht die Bildwechselrate in secondsperslide misst.

Die Didaktik ausgerechnet der Medienwissenschaftler ist ganz gruselig. Aber man sagt ja auch, dass man nicht beides haben kann: Wissenschaft sein und „wissenschaft“ im Namen haben.

Die machen Selbstproduktion und Selbstpositionierung, Bekenntnisabgabe und Haltungsjournalismus – aber keine Wissensvermittlung. Wie auch, sie haben ja keines. Sie haben Meinungen.

Sabine Frank, Google

Die hatte man wohl pro Forma eingeladen, damit es nicht völlig nach Einheitsmeinung und Einheitsfront aussieht.

Eigentlich hat mir deren Vortrag gar nicht gefallen. Objektiv betrachtet hat sie heute den besten Vortrag gehalten. Was kein Widerspruch ist.

Einerseits – natürlich – die Google-Position. Wir sind so gut. Wir sind so erfolgreich. Wir sind so gesetzestreu. Wir sind die Guten. Alle Kritik an uns ist unbegründet.

Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ihr einige ihrer Behauptungen um die Ohren zu hauen, weil unwahr.

Sie sagte, Google halte sich selbstverständlich an alle Gesetze. Nein, tun sie nicht. Sie tun nur so, als ob. Youtube hat in Deutschland wiederholt Videos auf Beschwerde „der ARD“ gelöscht, weil sie „Urheberrechte der ARD“ verletze. Multibullshit. Die Videos, die ich davon gesehen habe, waren eindeutig vom Zitatrecht gedeckt. Und: Die ARD ist nicht rechtsfähig, die gibt es als Rechtsperson gar nicht, die sind eine Marke. Weder kann die ARD eine Beschwerde erheben, noch kann man die Rechte der ARD verletzen, weil die ARD gar keine Rechte haben kann. Das ist Youtube egal. Erreichbar sind die nicht. Ich habe das mal vor Jahren auf irgendeiner Konferenz dem Youtube-Justiziar vorgehalten. Hat die nicht einmal interessiert. Da werden Videos aus politischen Gründen gelöscht, und das Recht dient nur als Vorwand.

Sie sagte, dass man Google-Dienst alle auch ohne Account verwenden könnte. Nein, kann man nicht. Mailbox und Kalender brauchen natürlich Accounts, aber auch ein Android-Handy oder ein Chrome-Book ist, je nach Hersteller, ohne Account kaum oder gar nicht zu gebrauchen.

Hätte ich ihr gerne um die Ohren gehauen, aber Fragen gab es nicht.

Andererseits war sie die Einzige, die das eigentliche Problem erkannt hat: Warum bekommt Deutschland nichts auf die Reihe? Warum haben die Amerikaner solche Dienste und wir nicht?

Die Abhängigkeit. Das wäre das eigentliche Thema gewesen.

Die hatte gute Punkte – wenn man die Google-Eigen-PR abzieht.

Alexaner Natt, Staatskanzlei Rheinland-Pfalz

Der war mir sympathisch, denn wir hatten anscheinend etwas gemeinsam, und Gemeinsamkeiten verbinden: Wir wissen wohl beide nicht, was er sagen wollte.

Dass er Internet und Web nicht auseinanderhalten kann, sei ihm nachgesehen, das können viele Politiker nicht.

Er brachte ein Zitat, eigentlich gut formuliert, aber inhaltlich dann doch falsch, und fragte, wer es kennt. Es war die Formulierung eines alten Urteils des Bundesverfassungsgerichts, nur Rundfunk durch Internet ersetzt. Klingt schön, ist halt falsch. Denn der Rundfunk ist eine Institution, die Inhalte macht, während das Internet auf Schicht 3 des Schichtenmodells eine Vermittlungsschicht implementiert und mit Inhalten oder staatlichen Institutionen einfach gar nichts zu tun hat. Aber frei von Ahnung und bei journalistischem Publikum kann man frisch losreden.

Die machen dann irgendwie so den Digitalen Medienstaatsvertrag. Da muss man das mit dem Internet nicht so genau wissen.

Eva Flecken, Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten

Sie brachte die Sicht der Landesmedienanstalten. Der hätte ich auch gern was, und viel, um die Ohren gehauen, weil ich die Landesmedienanstalten für sehr politisiert und korrupt halte, Parteiorgane. Es gab aber keine Fragegelegenheit.

Interessant immerhin:

Früher, noch vor wenigen Jahren, hätten sich die Landesmedienanstalten mit Heidi Klum und Germanys Next Top Model befasst und geprüft, ob das Schönheitsideal, das sie Mädchen vermittelt, tragbar ist.

Heute haben sie mit Drogen, Waffen, Pornos, Gewalt und so weiter zu tun.

Und das auch viel mehr, sie mühen sich darum, mehr Fälle zu bearbeiten, eine schnellere Fallbearbeitung hinzubekommen.

Deshalb lassen sie Medien inzwischen von KI durchsuchen und klassifizieren, und sich die beanstandeten Stellen verpixelt vorlegen, und die Mitarbeiter können sich dann raussuchen, wonach ihnen heute ist und ob sie es unverpixelt aushalten. Nein, heute keine Pornos.

Sie war der Meinung, dass der Rundfunk „Old Media“ ist und „dereguliert“ werden müsse, und dass sie Social Media „Legacy Media“ seien und strenger reguliert werden müssten. Und dass KI+Suchmaschine = New Media seien.

Schlussdiskussion

Und dann haben die da wieder eine von diesen entsetzlichen Podiumsdiskussionen veranstaltet. Moderator vom Deutschlandfunk, und genau wie eine Radiosendung hat es sich auch angehört.

Weitgehend überflüssig, wieder so das übliche Schema, reihum noch jedem geistlose Fragen zu stellen.

Ich weiß nicht, woher das kommt, dass Journalisten so versessen auf diese bekloppten Podiumsdiskussionen (=Talkshows, wenn mit Kamera) stehen, aber die finden das ganz toll und können auch Konferenzen machen, die zwei Tage lang aus nichts anderem bestehen. Viele können auch nichts anderes.

Hört doch endlich mal mit diesen Scheiß Podiumsdiskussionen auf. Das ist so ein entsetzlicher Mist, solche Zeitverschwendung. Aber es ist halt das, womit Journalisten mit der geringsten Arbeit die Zeit rumbringen. Und Journalisten sind schon zufrieden, wenn die geplante Dauer um ist.

Alles so niveaulos.

Aber keine Zeit für Publikumsfragen.

Wobei mir auffiel, dass der Moderator – mehr so zufällig – dann doch mal eine wichtige Frage stellte, so sinngemäß, warum wir das nicht schaffen, mit den Amerikanern mitzuhalten. In die Richtung, die auch die Dame von Google schon angesprochen hatte.

Das wäre ein ordentliches Thema gewesen.

Nachgespräch

Ich hatte mich nach Ende der Veranstaltung am Buffet mit Häppchen vollgestopft, bin aber nochmal rein, um die Kamerafuzzis zu fragen, ob und wann das denn online gestellt werde.

Die waren schon nicht mehr da oder selbst am Buffet, aber dabei fragte mich jemand von den Organisatoren, mehr so im Vorbeigehen, wie es mir denn so gefallen hätte.

Uuuuuh. Meine Rückfrage, ob er es ehrlich wünsche, hatte er auch mit ja beantwortet.

Also habe ich ihm erzählt, wie es mir denn so gefallen hat. Siehe oben. Fiel nicht gut aus.

Zu meiner Verblüffung sagte er, dann hätte man eine Fragestunde machen sollen, das wäre wohl interessant gewesen. Ja, denke ich so.

Ich finde es fürchterlich, dass Deutschland nichts hinbekommt, dann aber von den Amerikanern erwartet, dass die sich nach unseren Rechtsvorstellungen zu richten hätten.

Oh, sagte er, bei Fahrzeugen geht das doch auch. Da können wir doch auch vorschreiben, welchen Anforderungen Autos zu genügen haben. Das aber (nicht gesagt, hier als Anmerkung) ist mindestens dreifach falsch:

- Viele amerikanische Import-Autos entsprechen unseren Vorschriften nicht und müssen hier erst umgebaut und einzelabgenommen werden. Es stimmt ja schon nicht.

- Wir können das nur deshalb durchsetzen, weil wir selbst große Autoindustrie haben (hatten) und deshalb nicht von den Amerikanern abhängig sind, da sind wir in der stärkeren Position.

- Wenn ich hier ein amerikanisches Auto kaufe und fahre, läuft der Motor hier und nicht in den USA, bei Google und Twitter ist das anders. (Bei Tesla auch, da läuft die Cloud-Software auch außerhalb des Autos.)

- Bei Fahrzeugen haben wir einen EU-weiten Standards. Es gibt kaum Unterschiede zwischen Fahrzeugvorschriften in Deutschland, Schweden, Frankreich, Italien. Bei Medien ist das aber anders.

Und ich bin der Meinung, dass das Thema viel zu wichtig ist, um es Journalisten zu überlassen.

Es störe mich, dass denen nichts anderes einfällt, als immer nur auf die Konkurrenz einzuhacken. Informatiker würden sich dann, wenn ihr Produkt nicht läuft, anschauen, was an ihrem eigenen Produkt ungenügend ist, statt nur die Konkurrenz zu beschimpfen.

Und dann sagte er etwas Interessantes: Medien sollen sich ja gar nicht in einem Markt befinden. Die sollen ja gar nicht konkurrenzfähig sein. Die bräuchten wir für die Demokratie.

Und das ist genau der springende Punkt.

Die wollen gar nicht qualitativ mit irgendwem mithalten oder konkurrenzfähig sein. Da geht es allein darum, dass man die Presse als politische Meinungsverkünder braucht, und sich nun darum sorgt, dass die Medien zusammenfallen, weil sie so schlecht geworden sind, dass sie sich nicht mehr finanzieren können.

Und das Problem ist, dass gerade dann, wenn man sie (AfD) besonders braucht, sie dann gerade kaputt ist, weil grottenschlecht.

Darum geht’s.

Das ist das Thema, es gibt nur keiner zu.

Epilog

Wie ich auf dem Rückweg aufs Handy schaue, finde ich das:

Jugendschutz: Länder beschließen Pornofilter für Betriebssysteme

Anbieter von Betriebssystemen wie Microsoft, Apple oder Google müssen künftig sicherstellen, dass diese eine “Jugendschutzvorrichtung” haben. Damit sollen Pornofilter schon auf der elementaren Ebene von PCs, Laptops, Smart-TVs, Spielekonsolen und Smartphones installiert und eine Alterskennzeichnung für Webseiten und Apps eingeführt werden. Das sieht die jüngste Reform des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) vor, den die Parlamente der Länder nach dem Einlenken Brandenburgs am Mittwoch mit dem 6. Medienänderungsstaatsvertrags verabschiedet haben.

Kern der seit Jahren umkämpften JMStV-Novelle, auf die sich die Ministerpräsidenten schon vor knapp einem Jahr einigten: Endgeräte, die üblicherweise auch von Minderjährigen genutzt werden, sollen per Knopfdruck von den Eltern mit Filtern auf Betriebssystemebene in einen Kinder- oder Jugendmodus versetzt werden können. Ziel ist es, den Nachwuchs im Internet vor nicht altersgerechten Inhalten wie Pornos, Gewalt, Hass, Hetze und Falschinformationen zu bewahren.

Das Nutzen gängiger Browser wie Chrome, Firefox oder Safari wird im Spezialmodus nur noch möglich sein, sofern diese über “eine gesicherte Suchfunktion” verfügen oder ein ungesicherter Zugang individuell und in abgesicherter Weise freigeschaltet wird. Generell soll die Anwendung von Browsern und Programmen “individuell und in abgesicherter Weise ausgeschlossen werden” können. Nur Apps, die selbst über ein anerkanntes Jugendschutzprogramm oder ein vergleichbares geeignetes Mittel verfügen, werden unabhängig von der voreingestellten Altersstufe zugänglich sein.

Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) bezeichnet das Filterverfahren als “One-Button-Lösung”. Diese solle es Eltern ermöglichen, “Geräte mit nur einem Klick altersgerecht abzusichern”. Der neue Betriebssystemansatz trete spätestens am 1. Dezember 2027 in Kraft. Bei Geräten, die bereits produziert werden, gilt ab der Bekanntgabe der Entscheidung über das Greifen der Bestimmung eine Übergangsfrist von drei Jahren für die Umsetzung der Softwarevorrichtung. Bereits in Verkehr gebrachte Apparate, deren Betriebssysteme nicht mehr aktualisiert werden, bleiben außen vor.

Was für ein bodenloser Schwachsinn. Da entscheiden Leute, die nicht ansatzweise verstehen, was sie da tun und verlangen.

Man darf sie nicht einmal angemessen beleidigen.

Ich hätte es schon schlimm gefunden, wenn ein Länderparlament so einen Mist entscheidet. Aber alle sechzehn …

Und die wollen jetzt die „Plattformen“ und die Social Media regulieren.

Und anstatt da journalistisch reinzugrätschen stecken die Medien sogar noch mittendrin.